Letzte Tagung der 9. Volkskammer am 07.03.1990

Berichte aus Neues Deutschland, die tageszeitung DDR-Ausgabe, Berliner Allgemeine

Es war die letzte Tagung dieser Volkskammer, die gestern zu Ende ging, aber es war gewiss nicht "das Letzte", was diese Kammer in ihrer Legislaturperiode geleistet hat. Sie wandelte sich im 89er Herbst vom Abstimmungsparlament zu einer arbeitenden Körperschaft, wie Präsident Dr. Günther Maleuda in einem bewegenden Resümee feststellte. Und dass in den Wochen seitdem ein gewaltiges Pensum bewältigt wurde, ist auch Hans Modrow und seiner Regierungsmannschaft zu danken.

Stehende Ovationen deshalb von allen Fraktionen für den Ministerpräsidenten. Der Regierungschef hatte zu Beginn der Tagung das Hohe Haus über Ergebnisse seines Moskaubesuchs Informiert; wichtige Punkte der Übereinstimmung in den Gesprächen dort:

deutsch-deutsche Vereinigung ja, aber nicht Anschluss oder Vereinnahmung der DDR;

keine Integration eines künftigen Deutschland in die NATO;

verbindliche Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch die DDR und die BRD und durch den künftigen deutschen Staat.

Das Plenum der Volkskammer beschloss anschließend mehrheitlich die Grundlinie und Standpunkte für eine Sozialcharta. Die Charta setzt Eckpunkte für den Sozialverbund, der Währungs- und Wirtschaftsunion begleiten soll, beispielsweise Recht auf Arbeit, Demokratisierung und Humanisierung des Arbeitslebens, Gleichstellung der Geschlechter, Recht auf Wohnen.

Die kulturelle Identität des Landes und seiner Bürger sei in Gefahr, mahnte Kulturminister Keller. Aufhebung der politischen und ideologischen Zensur dürften nicht zur "Freiheit" der ökonomischen Zensur werden. Die Abgeordneten beschlossen staatliche Pflichten zum Schutz und zur Förderung von Kultur und Kunst. Mehrheitlich angenommen wurde auch das Versammlungsgesetz, das Gesetz über die Gründung und Tätigkeit privater Unternehmen und über Unternehmensbeteiligung, das Gesetz über den Verkauf volkseigener Gebäude sowie das Gesetz zum Vertrag über den Verzicht auf Legalisation von Urkunden zwischen der DDR und dem Königreich Dänemark.

Zum Abschluss dann Blumen für den Mann, der die Arbeit der Kammer seit dem Herbst 89 souverän leitete: für Dr. Günther Maleuda.

Berlin (ND-Stemmler). Der Rückblick von Volkskammerpräsident Dr. Günther Maleuda galt vor allem den vier Monaten seit der 11. Tagung. Man sei in der Pflicht all jener gewesen, die durch ihre Ungeduld und Hartnäckigkeit zu den Demonstrationen, an den Runden Tischen, in den Bürgerkomitees dafür Sorge getragen haben, dass Wichtiges auf den Weg gebracht wurde. Nicht ohne Mühe, aber mit beeindruckender Schnelligkeit hätten sich die Abgeordneten dieser Herausforderung gestellt. 22 Gesetze wurden beschlossen, darunter das Reisegesetz, die Wahlgesetze, das Parteiengesetz, das Gewerkschaftsgesetz; 15 Beschlüsse zur Ausgestaltung des Demokratisierungsprozesses in unserem Lande gefasst. "Wir haben neuen Umgang gepflegt mit unseren Wählern, mit der Regierung der nationalen Verantwortung. Das hat die Arbeit der Ausschüsse, der Fraktionen nunmehr in ihrem eigentlichen Sinne erhoben, das hat unsere Parlamentsdebatte völlig verändert."

Nachdem Maleuda den Abgeordneten und Partnern des Hohen Hauses gedankt hatte, sprach er die Erwartung aus, dass ein fairer Wahlkampf geführt werde, und fügte hinzu: "Von den Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland erwarte ich, dass sie, die mehrheitliche Auffassung der Teilnehmer des Runden Tisches achtend, nunmehr auf ihren eigenen Wahlkampf in der DDR verzichten. Überlassen Sie die Wahlkampftribünen für die ersten freien, gleichen und geheimen Wahlen zur Volkskammer den Kandidaten unseres Landes."

Neues Deutschland, Do. 08.03.1990

Mit einer heftigen und kontroversen Diskussion über die Frage, ob und zu welchen Konditionen der DDR-Kleingärtner auch im künftig geeinten Deutschland seine Radieschen ernten darf, endete die letzte Tagung der Volkskammer. Begonnen hatte sie mit der Erklärung des gehetzten Hans Modrow über die Ergebnisse seiner Gespräche in Moskau. Doch zuvor versuchte der Premier sein Volk zu beruhigen und die Verunsicherung über die Zukunft ihrer Spareinlagen zu zerstreuen. Modrow beschwörend zu den Abgeordneten: "Meine Regierung ist weder bereit noch befugt, eine Währungsunion mit der BRD einzugehen. Das kann erst von der neuen Regierung nach dem 18. März beschlossen werden."

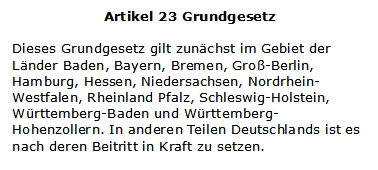

In der Frage der polnischen Westgrenze ließ Modrow keinen Zweifel an der Position der DDR aufkommen. Die Oder-Neiße-Grenze wird auch die Grenze des künftigen deutschen Bundesstaates zu Polen sein. 'Bild' fragte am Mittwoch morgen: "Modrow: Verrat in Moskau?", und bezog sich damit auf ZDF-Informationen, wonach der DDR-Regierungschef Gorbatschow aufgefordert haben soll, DDR-Position in den 6er Verhandlungen über die Vereinigung Deutschlands zu vertreten. Kein Anschluss nach  Artikel 23, kein Widerruf der nach 45 erfolgten Vermögensumverteilung. Für 'Bild' im Wahlkampf: Landesverrat. Modrow machte in seiner Erklärung kein Hehl daraus, dass seine Regierung nicht den Anschluss, sondern die Vereinigung anstrebt, und dass die Eigentumsverhältnisse in der DDR zu wahren sind. Bei der NATO-Frage verwies Modrow auf die klare Haltung Moskaus.

Artikel 23, kein Widerruf der nach 45 erfolgten Vermögensumverteilung. Für 'Bild' im Wahlkampf: Landesverrat. Modrow machte in seiner Erklärung kein Hehl daraus, dass seine Regierung nicht den Anschluss, sondern die Vereinigung anstrebt, und dass die Eigentumsverhältnisse in der DDR zu wahren sind. Bei der NATO-Frage verwies Modrow auf die klare Haltung Moskaus.

Als die Minister Böhm und Poppe, die am Montag vom Runden Tisch verabschiedete Sozialcharta den Abgeordneten zur Annahme vorlegten und Poppe dabei ein klares Alternativszenario zum kalten Anschluss zeichnete, kam Bewegung in den rechten Flügel des Hauses. Ausarbeitung einer neuen Verfassung, Volksabstimmung über dieses Papier am 17. Juni oder und dann eine gemeinsame verfassungsgebende Versammlung beider deutscher Staaten. Nur so, in der Ausarbeitung einer neuen Verfassung für ein neues Deutschland, sei die Würde und Selbstachtung der DDR-Bürger zu respektieren. Wer den Anschluss nach Artikel 23 will, so Poppe weiter, soll wenigstens so ehrlich sein und auch der vorgelegten Sozialcharta, die weit über das Grundgesetz hinausgeht, seine Zustimmung verweigern. Drei Gegenstimmen und elf Enthaltungen, vornehmlich aus den Reihen der CDU-Fraktionen, waren die Antwort auf Poppes Offensive. Der Kulturminister widerrief seine marktwirtschaftlichen Leitsätze aus dem vorigen Dezember. Er reagierte damit auf die anhaltenden Proteste der Künstlerverbände. Ein Kulturschutzgesetz wurde ohne Gegenstimme angenommen. Die Kleingärtnerlobby von PDS bis CDU meldete bei der Debatte über das Gesetz über den Verkauf volkseigener Gebäude, ihre Interessen massiv an. Verabschiedet wurde das Gesetz jedoch der Zeit gehorchend ohne Änderung. André Meier

die tageszeitung, DDR-Ausgabe, Do. 08.03.1990

Berlin (DA). Die Volkskammer der DDR fasste gestern auf der letzten Sitzung Ihrer Legislaturperiode Beschlüsse, die ökonomische, soziale und kulturelle Eckpfeiler für die Zukunft festschreiben sollen. Sie entsprach damit dem Willen vieler Bürger, Bewahrenswertes aus der DDR-Geschichte in die deutsche Einheft einzubringen.

Vor Eintritt in die Tagesordnung hatte Premier Hans Modrow darüber informiert, dass er in Moskau mit Michail Gorbatschow darin einig gewesen sei, dass die Vereinigung nur im Einvernehmen beider deutscher Staaten mit ihren Nachbarn herbeigeführt werden kann. An Kanzler Kohl richtete er die Aufforderung, entsprechend einem Vorschlag von USA-Senatoren sofort dreiseitige Verhandlungen zur völkerrechtlichen Sicherung der polnischen Westgrenze zu beginnen. Die Gespräche DDR-BRD-Polen könnten parallel zur Konferenz Vier-plus-Zwei laufen.

Der Regierungschef wandte sich nachdrücklich gegen Spekulationen um die Währungsunion, die die Bürger lediglich verunsichern würden. Er unterstrich die Notwendigkeit behutsamen Vorgehens in dieser Frage und forderte von der Bonner Seite die vereinbarte Vertraulichkeit ein.

Ministerin Tatjana Böhm (UFV) bezeichnete es als Ziel der „Grundlinien und Standpunkte für eine Sozialcharta“, einen historisch gewachsenen Standard zu erhalten und auszubauen. Das Papier, das nach den Wahlen auch dem Bundestag zugeleitet werden soll, enthält Grundgedanken zu den Rechten auf Arbeit, Bildung, Gesundheitsschutz, Wohnen und ein soziales Versicherungssystem. Darüber hinaus werden die Grundforderungen zur Gleichstellung der Geschlechter, zur Erziehung der Kinder und zur Fürsorge für ältere Bürger und Behinderte formuliert.

Um die bisher erreichte Chancengleichheit auf kulturellem Gebiet zu erhalten, wurde ein Beschluss über staatliche Pflichten zum Schutz und zur Förderung von Kultur und Kunst angenommen. Minister Dr. Dietmar Keller (PDS) betonte, dass die kulturelle Identität nicht einer Rotstiftpolitik zum Opfer fallen dürfe. Daher habe der Staat die Pflicht, auch weiterhin die Kultur zu unterstützen. Materielle Aufwendungen aus dem Staatshaushalt sollen den bisher zur Verfügung gestellten Mitteln entsprechen. Kultur und Kunst der DDR seien sowohl Bestandteil der deutschen Nationalkultur als auch der Weltkultur, der internationale Austausch erfordere weiterhin staatliche Förderungen.

Das neue Versammlungsgesetz verbürgt das Recht der Bürger, sich friedlich, gewaltfrei, unbewaffnet und ohne staatliche Genehmigung zu versammeln. Verbote sind nur zulässig, wenn sie sich aus völkerrechtlichen Vereinbarungen ergeben. Der Veranstalter wird zur Information und zum ordentlichen und störungsfreien Ablauf verpflichtet.

Die am Vortag noch einmal zur Konkretisierung an die Ministerien zurückverwiesenen Gesetze über Gründung und Tätigkeit privater Unternehmen und über Unternehmensbeteiligungen sowie über den Verkauf volkseigener Gebäude fanden dann schließlich doch noch Mehrheiten bei den Abgeordneten. Nunmehr können volkseigene Gebäude an Bürger der DDR zu Gewerbe-, Wohn- oder Erholungszwecken verkauft werden. In der Diskussion über den Bodenverkauf wurde deutlich, dass alle Regelungen bis zur Verabschiedung eines Bodengesetzes Stückwerk bleiben müssen.

In seinen Abschlussworten mahnte Präsident Maleuda noch einmal einen fairen Wahlkampf an und forderte Spitzenpolitiker der BRD auf, sich nicht in Vorgänge der DDR einzumischen.

Es berichten BETTINA GERSÖNE und HARALD SCHULZENDORF

Berliner Allgemeine, Do. 08.03.1990

Die Sozialcharta wird von Tatjana Böhm (UFV) und Gerd Poppe (IFM) begründet.